Kirchenburg | Kirche | Ringmauern | Türme | Bischöfe | Quellen

Die Kirchenburg

Wie alle Kirchenburgen in Siebenbürgen entstand auch jene in Birthälm, um den Einwohnern Schutz und einen sicheren Zufluchtsort zu bieten, wenn beispielsweise die Türken, Tataren, Kumanen oder Kuruzen ins Land einfielen. In solchen Belagerungszeiten mussten die Dorfbewohner oft Wochen oder gar Monate innerhalb der Burgmauern ausharren.

Lebensmittel wie etwa Getreide oder gar das Vieh und das wichtigste Hab und Gut wurden hinter die Burgmauern mitgenommen, soweit die Zeit bis zur Ankunft der Angreifer es erlaubte und soweit Platz auf der Burg vorhanden war.

Man hätte theoretisch um das ganze Dorf einen Mauerring errichten können, zumal die Städte auch durch Stadtmauern befestigt waren. Dieser bauliche Aufwand war für die Dörfer jedoch finanziell kaum zu stemmen, zudem wäre es für eine Dorfgemeinschaft nahezu unmöglich gewesen, eine Ringmauer um das gesamte Dorf zu verteidigen.

Deshalb wurden die Kirchen, die ohnehin das massivste Gebäude im Dorf waren, noch stärker befestigt und um Wehranlagen (Wehrtürme, Basteien, Beringe) erweitert.

Die Kirchenburg Birthälm steht auf einem Hügel inmitten des Dorfes. Die Wehranlagen um die Kirche wurden 1486 in einer Urkunde erstmals erwähnt.

Es gibt heute auf dem Burggelände keinen Brunnen. Geologische Untersuchungen haben allerdings ergeben, dass sich einst in der Sakristei womöglich ein Tiefbrunnen befand. Vermutlich führte aus diesem Brunnen ein horizontaler Gang in südöstliche oder südwestliche Richtung ins Dorf. Möglich ist auch, dass der Gang in östliche Richtung zum Bach führte.

Die zahlreiche und wertvolle Ausstattung der Kirche ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Birthälm 295 Jahre (von 1572 bis 1867) Bischofssitz war und dadurch große Bedeutung erlangte.

Mehrere umfangreiche Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten wurden an der Kirche und an allen Kirchengebäuden bereits durchgeführt, unter anderem 1637, überdies von 1938-1943 unter der Leitung von Hermann Phleps. Damals erhielt die Kirche einen neuen Dachstuhl.

Eine weitere ausgiebige Renovierung und Konsolidierung fand von 1978-1991 unter der Leitung des Architekten Dr. Hermann Fabini statt. Diese Arbeiten wurden 1991 mit einem „Europa Nostra“-Diplom ausgezeichnet:

„Für die hervorragende Renovierung dieser bedeutenden Kirchenburg, eines Denkmals der Kultur der Siebenbürger Sachsen, restauriert unter schwierigen Bedingungen.“

Am 12. Dezember 1993 wurden Kirchenburg und Ortskern seitens der UNESCO der Status „Kulturerbe der Menschheit“ zuerkannt.

Auffahrt

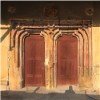

Die Auffahrt in den Innenhof der Kirchenburg erfolgt vom Süden aus und wird durch vier Tortürme gesichert. Der äußere Torturm, auch als „Einfahrtsturm“ bekannt, war früher mit einer Zugbrücke ausgestattet. Die anderen drei Tortürme (Speckturm, Rathausturm, Stundenturm) waren einst mit Fallgattern versehen, von welchen die gemauerten Gleitrinnen noch erhalten sind.

Der Abschnitt zwischen Speck- und Rathausturm ist gepflastert und wird an der Westseite von der mittleren Ringmauer sowie an der Ostseite von einem parallel zur mittleren Ringmauer verlaufenden Mauerabschnitt flankiert.

Die beiden Mauern werden von sechs Rundbögen (Schwibbögen) aus Ziegelsteinen überspannt. Diese Rundbögen sollen den inneren (östlichen) Mauerabschnitt entlasten, indem sie einen Teil des Erddruckes, welcher aufgrund eines sich dahinter befindlichen Hanges verursacht wird, an die mittlere Ringmauer weiterleiten.

Entlang der mittleren Ringmauer verlief früher auf deren Innenseite ein Wehrgang oberhalb der Rundbögen.

Aufgang

Der Aufgang zur Kirchenburg erfolgt im Nordwesten, vom Marktplatz aus. Die mit Schindeln überdachte Holztreppe führt mit 73 Stufen den Burgberg hoch bis in den Innenhof. Sie wurde 1795 erbaut und in den Jahren 1845 und 1927 erneuert.

Die Kirche

Zunächst stand auf dem Burgberg eine frühgotische Basilika, die 1402 erstmals erwähnt wurde. Von ihr sind lediglich zwei Schlusssteine und eine Gewölberippe noch erhalten. Einige architektonische Eigenheiten an der heutigen Kirche lassen vermuten, dass die Grundmauern der Basilika teilweise in den Bau der heutigen Kirche einbezogen wurden.

Die heutige Kirche, eine dreischiffige Hallenkirche ohne Turm, wurde von 1500-1525 erbaut. Der spätgotische Sakralbau hat folgende Maße:

| Außenlänge | 45,15 Meter |

| Außenbreite | 22,70 Meter |

| Innenlänge | 39,20 Meter |

| Innenbreite | 20,00 Meter |

| Mauerhöhe | 16,00 Meter |

Langhaus / Schiffe

Das Langhaus mit fast quadratischem Grundriss sieht aus, als ob es im Vergleich zu seiner Breite und Höhe sowie verglichen mit dem Chor zu kurz geraten wäre. Die geographischen Gegebenheiten (Größe des Burghügels) ließen ein längeres Langhaus nicht zu.

Drei oktogonale (achteckige) Pfeilerpaare, die das Gewölbe stützen und jeweils etwa elf Meter hoch sind, unterteilen das Langhaus in ein Mittelschiff (Hauptschiff) und zwei Seitenschiffe (Nebenschiffe).

Das Langhaus wird von Stern- und Netzgewölbe ohne Schlusssteine überwölbt. An den Seitenwänden ruht das Gewölbe auf kleinen Konsolen. Besonders interessant und auffallend sind zwei Konsolen am Triumphbogen in Form von Narrenköpfen.

Die Emporen stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die gemauerte Westempore (Orgelempore) wurde 1794 gebaut. Einige Balkenreste in der Mauer hinter der Orgel deuten darauf hin, dass auch im Westen einst eine Holzempore stand.

Im Jahr 1868 wurden alle Emporen neu überwölbt. Zudem wurde das Kirchengebäude mittels in die Mauern eingezogenen Schlüsseln zusätzlich stabilisiert.

Die Außenwände werden im Norden, Süden und Westen von Strebepfeilern gestützt. Am westlichen Ende der Nord- sowie der Südseite der Außenmauer befindet sich jeweils ein Türmchen mit dem Grundriss eines halben Oktogons. Die Wendeltreppen in den beiden Türmchen mit hölzernem Wehrgang führen zu den Emporen sowie auf den Dachboden der Kirche.

Das Nordwest-Türmchen hat nur außen einen Zugang, das Südwest-Türmchen hingegen kann nur aus dem Inneren der Kirche betreten werden.

Chor und Sakristei

Da der Burghügel in östlicher Richtung ansteigt, liegt der Chor drei Stufen höher als das Langhaus. Der Chor ist von einem Rautennetzgewölbe mit Gurtrippen und ohne Schlusssteine überzogen.

Seine Außenwände werden von Strebepfeilern gestützt. Der Chor wird in östlicher Richtung von einer polygonalen 5/8-Apsis abgeschlossen.

Über dem Chor befindet sich ein gemauertes Wehrgeschoss. Dessen auskragender Wehrgang war auf sieben Rundbögen zwischen den Strebepfeilern gestützt.

Das Erdbeben im Jahr 1802 beschädigte den Wehrgang so stark, dass man ihn 1803 abgetragen hat; die Mauern wurden bis unter das Chordach erhöht.

Auf das westliche Ende des Daches wurde ein Dachreiter (Türmchen) aus Holz gesetzt. In ihm hängt die sogenannte Bet- oder Galgenglocke. Sie wurde von einem Kind während des „Vaterunsers“ geläutet. Betätigt wird sie durch ein Seil, welches aus einem kleinen Loch im Chorgewölbe herunterhängt.

An die Nordseite des Chors schließt sich die zweigeschossige Sakristei an. Ihr unterer Raum, in dem ein Lutherofen steht, ist mit einem Kreuzgratgewölbe versehen; das Obergeschoss wird von einem Tonnengewölbe überwölbt.

In der Ecke zwischen Sakristei und Chor steht ein Türmchen mit viertelrundem Grundriss. Es reicht bis zum Wehrgeschoss, seine Wendeltreppe ist jedoch nur noch bis zum Sakristei-Obergeschoss erhalten.

Ausstattung

Ringmauern

Zwei Ringmauern umgeben die Kirche; die dritte Ringmauer umschließt das Ensemble nicht vollständig: Sie verläuft vom Osten über den Süden bis in den Westen. Die Gesamtlänge der drei Ringmauern beträgt etwa 750 Meter, während das Volumen des Mauerwerks etwa 10.000 Kubikmeter umfasst.

Das Alte Rathaus (Bildmitte; mit Pultdach) ist in zwei Ringmauern eingebunden: Seine Westseite ist in die mittlere Ringmauer, seine Ostseite in die innere Ringmauer integriert. Die äußere Ringmauer endet im Nordwesten hinter dem Restaurant „Unglerus“ (links unten im Bild), indem sie an die mittlere Ringmauer angeschlossen ist.

Innere Ringmauer: Der älteste Mauerring entstand im 14. Jahrhundert mit nahezu kreisförmigem Grundriss. Um das Jahr 1400 wurde er nach Norden erweitert und erhielt dadurch einen ovalen Grundriss.

Da sich das Gelände ziemlich steil erstreckt, wird der Bering von zahlreichen Strebepfeilern gestützt. In der inneren Ringmauer sind vier Türme sowie die Ostbastei integriert. Ursprünglich war diese Mauer zwölf Meter hoch; an einigen Türmen sind noch Spuren der einstigen Höhe zu erkennen.

Mittlere Ringmauer: Diese Ringmauer mit polygonalem (vieleckigem) Grundriss ist mit zahlreichen Schießscharten und Pechnasen versehen.

Viele Abschnitte (Kurtinen) der mittleren Ringmauer werden von Strebepfeilern gestützt, auf welchen Rundbögen ruhen. Die Bögen trugen einst den überdachten Wehrgang. Die Mauer ist heute sieben bis acht Meter hoch – drei Meter niedriger als ursprünglich. Insbesondere im Südwesten und im Süden bietet die mittlere Ringmauer einen reizvollen Anblick.

Äußere Ringmauer: Dieser im 16. Jahrhundert errichtete Bering war früher ebenfalls mit einem Wehrgang ausgestattet und erreicht heute nur noch im Westen seine ursprüngliche Höhe. Er bildet keinen vollständigen Mauerring, sondern verläuft vom Osten über den Süden bis in den Westen.

Der im Süden verlaufende Zwinger zwischen äußerer und mittlerer Ringmauer war einst durch mehrere Quermauern in drei Burghöfe unterteilt.

Blick auf die drei Ringmauern auf der Ostseite der Kirchenburg. Verdeckt von dem grünen Haus schließt die äußere an die mittlere Ringmauer an.

Türme und Basteien

Stundenturm

| Lage: Norden, innere Ringmauer Geschosse: vier Dachform: Pyramidenstumpf mit quaderförmigem Aufsatz und Pyramide Eingang: Südseite (kurze Holzleiter) Aufgang: Innen (Holzleitern, Blocktreppen) Besonderes: Im Jahr 1508 wurde der Stundenturm erstmals mit einer Turmuhr versehen. Er ist der innerste der vier Tortürme in der Auffahrt in den Burginnenhof. Mehr… |

Glockenturm

| Lage: Nordosten, innere Ringmauer Geschosse: Glockenstube Dachform: Pyramidenstumpf mit quaderförmigem Aufsatz und Pyramide Eingang: Südseite Aufgang: Im Inneren über Holztreppen Besonderes: Der komplett aus Holz gebaute Turm beherbergt in seinem Inneren eine komplexe Tragekonstruktion aus Eichenbalken. Mehr… |

Mausoleumsturm

| Lage: Nordosten, innere Ringmauer Geschosse: drei Dachform: Pyramidendach Eingang: Südseite Aufgang: Südseite, Treppentürmchen Besonderes: Im tonnengewölbten Erdgeschoss hat man im Jahr 1913 eine Bischofsgruft angelegt; an die Wände wurden die Grabplatten für sieben Bischöfe und zwei Birthälmer Pfarrer angebracht. Mehr… |

Ostbastei

| Lage: Südosten, innere Ringmauer Geschosse: zwei Dachform: Satteldach Eingang: Westseite Aufgang: Innen Besonderes: Hier befand sich einst ein Gefängnis für Scheidungswillige; von jeglichen Gebrauchsgegenständen (Tisch, Stuhl, Bett, Teller, Besteck) stand ihnen nur jeweils ein Exemplar zur Verfügung. Mehr… |

Katholischer Turm

| Lage: Süden, innere Ringmauer Geschosse: drei Dachform: Pyramidendach Eingang: Nordseite Aufgang: Westseite, überdachte Holztreppe Besonderes: Das tonnengewölbte Erdgeschoss ist kapellenartig gestaltet und vollständig mit Fresken ausgestattet. Hier hielten nach der Reformation die katholisch Gebliebenen ihre Gottesdienste ab. Mehr… |

Rathausturm

| Lage: Westen, innere/mittlere Ringmauer Geschosse: drei Dachform: Pultdach Eingang, unterer: Nordseite Eingang, oberer: Ostseite Besonderes: Der dritte Torturm in der Auffahrt zum innersten Burghof ist einer der beiden Türme mit Pultdach und beherbergte in Belagerungszeiten das Rathaus. Mehr… |

Speckturm

| Lage: Südwesten, mittlere Ringmauer Geschosse: fünf Dachform: Pyramidendach Eingang: Nordseite, überdachte Holzgalerie Aufgang: Innen, Holzleitern und Blocktreppen Besonderes: Die Anordnung und Form der Fenstern und Schießscharten verleihen diesem Turm ein „Gesicht“. Er ist der zweite der vier Tortürme in der Auffahrt zum innersten Burghof. Mehr… |

Einfahrtsturm

| Lage: Südwesten, äußere Ringmauer Geschosse: drei Dachform: Pyramidendach (stumpfwinklig) Eingang: Nordseite, überdachte Holzgalerie Aufgang: Innen Besonderes: Äußerster Torturm, der einst mit einer Zugbrücke versehen war; die anderen drei Tortürme hingegen waren früher mit Fallgattern ausgestattet. Mehr… |

Weberturm

| Lage: Westen, äußere Ringmauer Geschosse: drei Dachform: Pultdach Eingang: Ostseite Aufgang: Innen, über Treppen Besonderes: Bei diesem Turm mit Pultdach handelt es sich um einen Flankierungsturm. Er tritt aus der Ringmauer hervor, damit man den Feind in mehrere Richtungen bekämpfen konnte. Mehr… |

Bischöfe

Birthälm war von 1572 bis 1867 Sitz des Bischofs der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen. Folgende Bischöfe übten während dieser 295 Jahre das Bischofsamt in Birthälm aus:

| Name | Amtszeit |

|---|---|

| Lucas Unglerus | 1572-1600 |

| Mathias Schiffbaumer | 1600-1611 |

| Johann Budaker | 1611-1613 |

| Zacharias Weyrauch | 1614-1621 |

| Franz Graffius | 1621-1627 |

| Georg Theilesius | 1627-1646 |

| Christian Barth | 1647-1652 |

| Lucas Hermann I | 1652-1666 |

| Paul Zekelius | 1666* |

| Stephan Adami | 1666-1679 |

| Bartholomäus Baußner | 1679-1682 |

| Christian Haas | 1682-1686 |

| Dr. Michael Pancratius | 1686-1690 |

| Lucas Hermann II | 1691-1707 |

| Andreas Scharsius | 1708-1710 |

| Georg Krauß | 1711-1712 |

| Lucas Graffius | 1712-1736 |

| Georg Haner | 1736-1740 |

| Jakob Schunn | 1741-1759 |

| Georg Jeremias Haner | 1759-1777 |

| Andreas Funk | 1778-1791 |

| Jakob Aurelius Müller | 1792-1806 |

| Daniel Georg Neugeboren | 1806-1822 |

| Daniel Graeser | 1822-1833 |

| Johann Bergleiter | 1833-1843 |

| Dr. Georg Paul Binder | 1843-1867 |

* Paul Zekelius kam nicht mehr dazu, mit seiner Familie nach Birthälm überzusiedeln; er starb wenige Monate, nachdem die Synode ihn zum Bischof gewählt hatte.

Die nachfolgenden Bischöfe übten das Bischofsamt am neuen Bischofssitz Hermannstadt aus. Dies sind im Einzelnen:

- Dr. h.c. Georg Daniel Teutsch (1867-1893),

- Friedrich Müller (1893-1906),

- Dr. phil., Dr. h.c. Friedrich Teutsch (1906-1932),

- Dr. phil. Viktor Glondys (1932-1941),

- Wilhelm Staedel (1941-1944),

- Dr. phil. Viktor Glondys (1944-1945),

- Dr. theol. et phil. h.c. Friedrich Müller-Langenthal (1945-1969),

- Dr. theol. h.c. Albert Klein (1969-1990),

- Dr. Dr. theol. Christoph Klein (1990-2010),

- Reinhart Guib (seit 2010).

Mausoleum

In Arbeit…

Quellenangaben

Für die Seiten bezüglich der Kirchenburg (Kirche, Kirchenausstattung, Türme und Basteien etc.) gilt:

Fotos: Karl Schuller, Hans-Harald Maurer, Foto Kirchenburg Birthälm und Ausschnitt „Ostbastei“: Otto Schemmel / Wikimedia

Texte: Uwe Schuller

Die Daten und Informationen in den Texten stammen aus folgenden Werken:

| Buch | Verlag | Autor |

|---|---|---|

| Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen | Monumenta-Verlag | Hermann Fabini |

| Die Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen | Monumenta-Verlag | Hermann Fabini |

| Marktort und Bischofssitz Birthälm in Siebenbürgen | Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung | Thomas Nägler |

| Der königlich freie Markt Birthälm in Siebenbürgen | Karl Graeser, Wien | Johann Michael Salzer |

| Weltkulturerbe in Siebenbürgen | Schiller-Verlag | Anselm Roth, Holger Wermke |